プール指導~着替え、移動(人数確認)、プールの状態確認、準備体操(整理体操)、バディ、入水~

小学校の体育の学習では、水泳(水遊び)の指導があります。

水の事故は、命の危険を伴うため、細心の注意を払いながら指導する必要があります。

事前指導

必ず、水泳の授業が始まるまでに事前指導を行います。ここでは、ルールをしっかり確認しておきます。

- 私語はしない。(水泳も体育の授業の一つです)

- 指示をしっかり聞く。

- 笛の合図に合わせて動く。(笛1回:動きを止める、笛2回:プールから出る・入るなど)

- プールサイドは走らない。

- ふざけない。(おぼれたふりをしない)

NHK for school 子ども安全リアルストーリー「水の事故」を視聴し、水の事故の危険性をしっかり自覚させることも大切だと思います。

また、着替えの仕方、水泳の授業の主な流れなども事前に伝えておくと、その後の指導がスムーズに進みます。

何より水泳の授業は、着替えのときから無言が基本です。

わたしは、いつも「無言というルールがきちんと守れるかというテストも兼ねている」と子どもに伝えています。

どうしてかというと、水泳の指導では、無言というルールの徹底がとても大切だからです。

子どもの命がかかっています。無言というルールが守れなければ、

プールでの指示が通らない。

⇒ 児童が勝手な動きをする。

⇒ 誰かがおぼれていても気付かない。

という恐ろしいことになってしまいます。取り返しがつきません。

これらのこともしっかり児童に指導しておくことが必要です。

着替え

水泳の授業を行うためには、まずは水着に着替えることから始まります。

学校によっては、プールの近くにある更衣室を使用して着替えるところもあると思いますが、

私が勤務している学校では、教室を更衣の場所として利用しています。

もちろん、男女別です。大体、2クラス以上のクラスで水泳の授業を行うことが多いため、1組では男子、2組では女子というように分けて着替えをさせます。

更衣の手順を黒板等に示すなどし、視覚的に理解できるようにしておくと、指導が楽です。

また、最近では、LGBTの児童への配慮もしっかり考えておく必要があります。更衣の場所や着用する水着の種類など、本人や保護者とも十分話し合って、検討することをおすすめします。

更衣の手順

- トイレ・・・必ず、トイレに行っておく。

- 着替え・・・低学年の場合は、下着の上に水着を着てしまう児童もいます。着替えの後に、確認しておくと、よいです。

- 衣服の整頓・・・他の児童と荷物が混ざらないように、水泳バッグ等にまとめさせる。靴下はシューズの中に入れるなど、散らからないように気を付ける。

- 絆創膏などを外す・・・プールの中で絆創膏が外れ、排水溝や機械に詰まって故障してしまうことがあります。

- 帽子(ゴーグル)の着用・・・シャワーを浴びるときには、一度外しますが、忘れ物防止のために、移動前に着用させておくと間違いないです。

- バスタオル、サンダルの用意

- 席に座って、静かに待つ

移動

次に、プールへの移動です。繰り返しになりますが、移動も無言です。

また、移動後、プールサイドに入る前に必ず人数確認をします。

水泳の実施者、見学者の人数を確実に把握し、プール日誌に記入します。

プールの状態確認

プールに入る前に、以下の点を確認します。

- 気温

- 水温

- 残留塩素濃度

- 浮遊物

気温や水温、残留塩素などは、体育主任から出される規定値を必ずクリアしていることを確認します。

朝の時点では規定値に達していても、途中で変化する場合もあるので、毎時間確実に行います。

浮遊物がある場合は、取り除くなどして、衛生的に授業が行えるようにします。

準備体操、整理体操

プールに入る前、出た後には体操を行います。私はいつも体育係の児童を中心に準備体操、整理体操をさせています。また、準備体操をさせている間に、プールの状態を確認するようにすると、時間短縮になります。

準備体操後には、着用してきた帽子(ゴーグル)を外して、10秒ずつぐらいシャワーを浴びさせます。

バディ

シャワーを浴びた児童には、プールサイドでの座り方を指示しておきます。

この並び方にも意味があります。

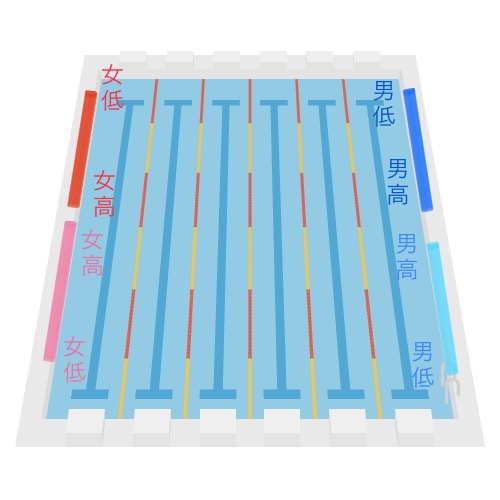

プールは、外側が浅く、中心になるにつれて深くなっています。だから、児童の並び方も深さに合わせて並ばせます。

特に3年生は、小プールから大プールに変わります。身長の低い児童もいます。泳ぐのが苦手な児童や不安を感じている児童もいます。

そのような児童は、できるだけ浅く、すぐに教師のサポートが得られる場所へ並ばせるようにします。

並ぶ場所が確定したら、必ずバディを確認します。

基本は2人組ですが、児童の人数が奇数の場合は3人組になることもあります。

教師が「バディ!」と声を掛けると、

児童も「バディ!」と返します。その時に、2人組(3人組)で手をつなぎ、手を挙げて所在を示します。

入水

練習の前には、いつも水慣れをします。水慣れの際には、心臓から遠いところから順に水をかけ、慣れていきます。

- 足

- 頭

- 背中

- 胸

そして、入水のときには、おへそをプールの壁に向けて、足からじわ~っと入るように声掛けをします。

~ 練習 ~

練習の後にも、必ずバディの確認をします。

水泳の授業は、児童の技能向上も大切ですが、何より、児童の命を守ることが最優先であるため、緊張感を持って行いましょう。

あわせて読みたい記事